お正月の風物詩としてよく耳にする「一富士二鷹三茄子」。

初夢にこれらが登場すると縁起がいいとされるこのことわざには、実は続きがあるという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

近年では「一富士二鷹三茄子 10まで」といったキーワードで検索されることもあり、その真偽や出典をめぐって関心が高まっています。

この言葉の意味や由来には諸説があり、江戸時代の資料にも登場していますが、四以降の語句については記録が曖昧な部分も少なくありません。

特に「四七九 謎解き」などの形で構造的に解釈しようとする動きや、インターネット上で創作的に広まった続きも見受けられます。

本記事では、「一富士二鷹三茄子」の歴史や文献上の裏付け、読み方の正しさ、そして本当に10番目まで続きが存在するのかについて詳しく解説します。

縁起がいいとされる初夢の中身にどのような意味が込められてきたのか、一緒にひも解いていきましょう。

- 「一富士二鷹三茄子」の続きは六番目までが文献に確認されていること

- 七番目以降の語句は信ぴょう性が低く創作の可能性が高いこと

- 初夢や縁起物としての意味・由来・歴史的背景がわかること

- 続きに関する現代的な解釈や「四七九 謎解き」的な楽しみ方が存在すること

一富士二鷹三茄子 10まで続きはあるのか?

- 初夢 お正月に見ると縁起がいい理由

- 一富士二鷹三茄子の意味と由来を解説

- 続きは六まで?十まで?資料の裏付け

- 歴史的資料に見る一富士二鷹三茄子

- 「四七九 謎解き」で注目される背景

初夢 お正月に見ると縁起がいい理由

初夢は、年の初めに見る夢として昔から特別な意味を持っています。

縁起の良し悪しを占うものとして、現在でも大切にされている風習です。

そもそも初夢とは、一般的に「1月1日から2日にかけて眠っている間に見る夢」とされています。

ただし地域や時代によっては、12月31日から1月1日にかけて見た夢や、1月2日の夜に見た夢を初夢とする場合もあります。

いずれも新年最初に見る夢という点では共通しています。

初夢が縁起がいいとされるのは、昔から「夢は神仏や自然からの啓示である」と考えられてきたためです。

特に年明けという人生の節目に見る夢には、運勢や未来のヒントが込められていると信じられていました。

さらに、良い夢を見ることで1年を明るくスタートできるという心理的な効果も大きかったといえます。

具体的には、江戸時代には宝船の絵に七福神を乗せて枕の下に入れると、良い初夢が見られるという風習もありました。

これは、夢の内容をコントロールしようとする願掛けの一種です。

実際には夢の内容は操作できませんが、それでも良い夢を見ることで気持ちが明るくなるという効果は十分にあったのでしょう。

ただし、現代においては初夢の存在そのものを忘れてしまう人も多くなっています。

仕事や生活の忙しさのなかで、夢の記憶が薄れがちになることが背景にあります。

初夢を楽しむためには、寝る前にリラックスした状態を整えることが大切です。

一富士二鷹三茄子の意味と由来を解説

「一富士二鷹三茄子」は、初夢に見ると縁起が良いとされるものの順番を表す有名なことわざです。

その背景には、複数の由来や言い伝えが存在しています。

最も広く知られている説のひとつは、「駿河の国(現在の静岡県)の名物」を順に挙げたというものです。

富士山はもちろんその象徴的な存在であり、鷹は鷹狩りに用いられる優れた鳥、茄子は早く出荷される高級野菜でした。

これらがそろって「高価」「稀少」「めでたい」ものとして位置づけられていたのです。

また、徳川家康にゆかりのある土地という点から、家康が好んだものを並べたという説もあります。

家康が天下を取った人物であることを考えると、成功の象徴としてこの三つを夢に見ることが理想とされたのは自然な流れだったのかもしれません。

言葉遊びのような解釈もあり、例えば「富士」は「無事」、「鷹」は「高く上がる」、「茄子」は「成す(物事が成る)」というように、語呂合わせでの縁起も含まれています。

これらの意味づけは、時代や地域を超えて人々に受け入れられてきました。

ただし、どの説もはっきりとした出典があるわけではなく、実際には江戸時代の俳諧書や辞典に登場する程度です。

それでも多くの日本人がこの言葉を知り、年始の縁起かつぎとして使い続けている点は、文化的価値として非常に高いといえるでしょう。

このように、「一富士二鷹三茄子」には歴史的背景、言語的な遊び心、そして人々の願いが折り重なっており、単なる夢の中のアイテム以上の意味を持っています。

続きは六まで?十まで?資料の裏付け

「一富士二鷹三茄子」には続きがあるという話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

結論から言えば、信頼できる文献上で確認できるのは六までです。

七以降については明確な根拠が示されていません。

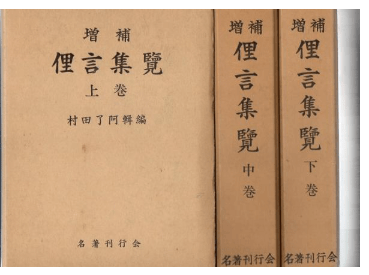

実際に、江戸時代に編纂された国語辞典『俚言集覧(りげんしゅうらん)』には、「一富士二鷹三茄子四扇五煙草六座頭」と記されています。

このうち、四から六については欄外の記述であり、後から書き加えられた可能性があると指摘されています。

そのため、当時の一般的な認識だったとは言い切れない側面もあります。

一方で、「七丁髷、八薔薇、九歌舞伎」と続く説もインターネット上では散見されます。

ただし、それらに出典は見つからず、2005年頃の掲示板投稿が最古の例とされています。

文献や資料では確認できず、創作やネットミームのような位置づけと考えられます。

このように見ていくと、六座頭までが比較的歴史的裏付けのあるラインであり、それ以降は伝承や創作の域を出ないことがわかります。

古い文献では、逆に四以降を皮肉や地口(言葉遊び)として扱うケースもあり、全体の真偽を見極めるには慎重な判断が求められます。

夢占いや縁起を担ぐ行為において、どこまでを「本物」と受け取るかは個人の自由です。

ただし、出典や時代背景を踏まえたうえで取り入れることが、より深い理解につながるでしょう。

歴史的資料に見る一富士二鷹三茄子

「一富士二鷹三茄子」という言葉は、江戸時代に成立したとされる縁起のことわざで、複数の歴史資料でその存在が確認されています。

これを根拠として、当時の人々がどのように夢や縁起物と向き合っていたのかを知ることができます。

まず、代表的な資料の一つに挙げられるのが『俚言集覧』です。

この書物には「一富士二鷹三茄子」に加えて、「四扇五煙草六座頭」までが記載されています。

ただし、四以降は欄外に追記された形式であり、当初からの一続きではなかった可能性も指摘されています。

こうした記述スタイルから、後代に付け加えられたものである可能性が高いとされています。

さらに、『故事俗信ことわざ大辞典』や『嬉遊笑覧』『甲子夜話』といった他の文献にもこの言葉が見られます。

いずれも江戸期の俳諧や随筆の中で言及されており、言葉としての広がりとともに、縁起物としての価値が社会に浸透していたことを示しています。

一方、注意すべき点もあります。

これらの文献はすべてが公的記録というわけではなく、俳諧書や随筆という形式上、個人の見解や時事的な遊びが含まれていることが少なくありません。

そのため、現代の意味での「辞書的な正確さ」とはやや異なる性質も持ち合わせています。

とはいえ、「一富士二鷹三茄子」が縁起の良い夢の象徴として古くから親しまれてきた事実には変わりありません。

歴史的な資料に基づく言葉であるからこそ、今なお年始の話題として語り継がれているのです。

「四七九 謎解き」で注目される背景

「一富士二鷹三茄子」の“続き”に関心が集まる中で、「四七九 謎解き」というキーワードが注目されるようになっています。

この背景には、情報が不明瞭なまま広まった「四」「七」「九」の語が持つ不思議な並びと、それをめぐる現代的な娯楽との結びつきが影響しています。

「四扇五煙草六座頭」という並びは、比較的文献による裏付けがありましたが、七以降については記録が曖昧で、はっきりとした出典も確認されていません。

その結果、次に来る「七」「八」「九」があやふやな状態のまま語られるようになり、これが逆に好奇心を刺激する要因となりました。

このような未解決の情報に対して、多くの人が「謎解き」のような視点で楽しみ始めたことが、注目を集めた理由の一つです。

特にSNSやネット掲示板では、「七丁髷」「八薔薇」「九歌舞伎」などの“続き”が創作の形で共有され、それらの語に何らかの隠された意味や対比構造を見出そうとする動きも見られます。

例えば、「一~三」と「四~六」が対になっているという説があります。

「富士」と「扇」は末広がり、「鷹」と「煙草」は上昇、「茄子」と「座頭」は“毛がない=怪我ない”といった具合です。

この構造を踏まえて、「七~九」にも何らかの対となる意味が込められているのではないかと考察する人もいます。

ただし、こうした推論には明確な学術的根拠はなく、あくまでも娯楽的な要素が強い点には注意が必要です。

特に、近年見られる「四七九 謎解き」は、謎解きイベントやSNSキャンペーンなどのコンテンツ要素としても利用されており、文化的な深掘りというよりは、エンタメ的な消費のされ方が中心となっています。

とはいえ、未解明な部分を自分なりに考察し、想像をふくらませる楽しさは、古典的な言葉にも新たな魅力を与える手段といえます。

「一富士二鷹三茄子」という古いことわざが、現代の遊びや知的好奇心と結びついていることは、非常に興味深い現象です。

一富士二鷹三茄子 10までの説と信憑性

- 七丁髷八薔薇九歌舞伎は本当か

- 古文献に記された六座頭までの記録

- 読み方を正しく知って縁起を呼び込む

- 縁起がいい夢の条件とされる理由

- イラスト かわいいモチーフの人気と背景

- イラスト作成はココナラがおすすめの理由

七丁髷八薔薇九歌舞伎は本当か

「一富士二鷹三茄子」の“その先”として語られることがある「七丁髷八薔薇九歌舞伎」。

一見して華やかで江戸らしい雰囲気のある言葉ですが、実際にはこれらに確かな出典は確認されていません。

まず、古典的な辞書や俳諧書、随筆などを調べても「七丁髷八薔薇九歌舞伎」という表現が見られる文献は存在していません。

インターネット上でこの言い回しが初めて確認されたのは2005年の掲示板投稿で、それ以前の書籍や資料に遡ることができない点からも、比較的新しい創作である可能性が高いと考えられています。

また、「丁髷」や「薔薇」という言葉の歴史的背景にも注目が必要です。

たとえば、「丁髷」は江戸時代後期から明治時代初期にかけて一般的に使われた俗称であり、江戸中期以前の文献にはほとんど登場しません。

一方で「薔薇」は外来植物で、園芸品種として日本に定着したのは比較的新しい時代とされており、当時の庶民文化や夢占いに自然に取り入れられたとは考えにくい点があります。

さらに「歌舞伎」に関しても、江戸文化を象徴する娯楽として有名ではあるものの、それを初夢の縁起物として扱ったという証拠は見当たりません。

そもそも初夢のことわざには、自然や生活に根ざしたものが多く、娯楽性の高い要素はあまり含まれていない傾向にあります。

このようなことから、「七丁髷八薔薇九歌舞伎」は、信憑性のある歴史的な続きではなく、現代になってから作られた語呂遊びや話題性を狙った表現であると見た方が自然です。

とはいえ、創作として楽しむ分には、江戸の粋や美的感覚が表現された面白い一節ともいえるでしょう。

古文献に記された六座頭までの記録

「一富士二鷹三茄子」には続きがあるという話はよく知られていますが、信頼できる文献に明記されているのは「六座頭」までであることがわかっています。

具体的には、江戸時代に成立した『俚言集覧』という辞書に、その記録が残されています。

この書物は、江戸時代の言葉や俗信を集めた資料として広く知られており、巻末に欄外追記というかたちで「四扇五煙草六座頭」が記されていました。

正確には「一富士二鷹三茄子四扇五多波姑六座頭」と書かれており、「煙草」が「多波姑」という当て字になっている点も特徴的です。

ここで注目すべきなのは、四以降が本文ではなく、あくまで欄外に記されているという点です。

この形式から、多くの研究者は「四以降は後代に加えられた可能性が高い」と考えています。

つまり、初期の段階で「一~三」だけが主流だったものに、のちに縁起物や語呂合わせを楽しむ目的で追加されたと推測されているのです。

ただ、それでも「六座頭」までは歴史的に確認できるという点で、一応の信頼性を持っています。

「座頭」とは、剃髪した盲人の音楽家(琵琶法師)などを指し、「毛がない→怪我ない」という語呂から家内安全の象徴とされていました。

このような意味づけも、他の縁起物と同様に、人々の願いや風習が反映されたものであることがわかります。

こうした文献上の記録からも、「一富士二鷹三茄子」の正式な続きとして紹介できるのは「六座頭」までであり、それ以降の語句については信憑性が確認されていないという点が明確になっています。

読み方を正しく知って縁起を呼び込む

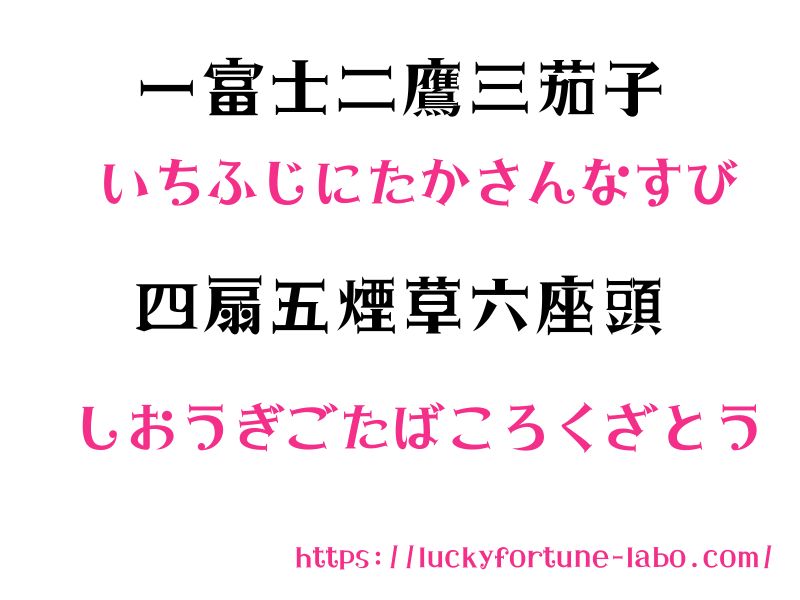

「一富士二鷹三茄子」という言葉は有名ですが、正しい読み方を知っている人は意外と少ないかもしれません。

正確に読むことで、その言葉に込められた意味をより深く理解することができます。

読み方は「いちふじ にたか さんなすび」です。

特に「茄子(なすび)」の部分は、日常会話では「なす」と読むことが多いため、読み違えるケースがよく見られます。

しかし、ことわざの中では「なすび」と読むのが正しいとされています。

この「なすび」という言い回しは、江戸時代の言葉の雰囲気や語感の調子を保つ意味でも自然に用いられていました。

また、「四扇五煙草六座頭」まで続ける場合も、それぞれ「しおうぎ」「ごたばこ」「ろくざとう」と読みます。

特に「座頭(ざとう)」は馴染みのない言葉かもしれませんが、これは剃髪した盲目の芸人や琵琶法師のことを指し、「毛がない=怪我ない」と語呂をかけて縁起を担いでいます。

このように、ことわざや縁起物には古語や当時の言い回しが残っているため、正しく読むことでその背景や意味をより正確に理解できます。

また、言葉を正しく唱えることで、願掛けや祈願の意味合いも強まると考える人もいます。

日常ではあまり使わない言葉でも、年始の行事や話題の中で自然に使えると、周囲との会話も弾みますし、日本文化への理解も深まります。

読み方を学ぶことは、縁起だけでなく知識としても役立つポイントといえるでしょう。

縁起がいい夢の条件とされる理由

縁起がいいとされる夢にはいくつかの特徴があり、それは日本の伝統的な価値観や自然観に基づいています。

夢の内容が良ければ、その年の運気が上向くと信じられており、「初夢」は特に注目されてきました。

そもそも縁起のいい夢とは、ポジティブなイメージや言葉に結びつく象徴的なものが登場する夢のことです。

「一富士二鷹三茄子」が代表的な例ですが、それ以外にも「火事」「白い蛇」「朝日」なども縁起の良い夢とされています。

これらはすべて「上昇」「新しい始まり」「浄化」といった意味を持つモチーフです。

こうした夢が良いとされるのは、単なる言い伝えではありません。

夢の中の象徴に願いや意味を込めることは、古来より広く行われてきました。

例えば、富士山の夢には「不死」「無事」の願いが重ねられ、煙が上がる夢は「運気上昇」の暗示とされます。

ただし、縁起のいい夢を見ることにこだわりすぎると、プレッシャーになったり、かえって寝つきが悪くなることもあります。

良い夢を見ようとするあまり、神経質になるのは逆効果です。

大切なのは、リラックスして眠ることと、夢に出てきた象徴を前向きに解釈する姿勢です。

つまり、縁起がいい夢の条件とは「見ること」よりも「どう受け止めるか」に重きが置かれているとも言えるでしょう。

古来からの言葉や風習を参考にしながら、自分自身にとって前向きな意味づけができる夢こそが、最も縁起の良い夢なのです。

枕元にローズクォーツを置いて寝るのもおすすめです。

ローズクォーツについて、「ローズクォーツを寝る時に枕元に!恋愛運と安眠を叶える方法」で詳しく取り上げています。ご興味がございましたら合わせてご覧ください。

イラスト かわいいモチーフの人気と背景

「一富士二鷹三茄子」は、ことわざとしてだけでなく、イラストやグッズのモチーフとしても人気があります。

とくに年始やお正月シーズンになると、かわいいデザインにアレンジされた富士山や鷹、茄子のイラストを目にする機会が増えるのではないでしょうか。

この人気の背景には、モチーフとしての「わかりやすさ」と「縁起の良さ」があります。

富士山は誰が見ても日本を象徴する存在で、形も特徴的です。

鷹は凛々しく力強い印象を与え、茄子は親しみやすくユーモラスな形状をしています。

これらをイラストにすると、自然とポップでかわいらしい表現に仕上がるため、幅広い層に受け入れられやすいのです。

さらに、お守りや年賀状、カレンダーなど、年の始まりに「縁起物」として取り入れる用途も多く、かわいいモチーフとしての需要は毎年安定しています。

近年では、デジタルコンテンツやLINEスタンプなどにも応用されており、和風と現代的なデザインの融合として楽しまれています。

ただし、単に可愛いだけでは魅力は長続きしません。

縁起物としての意味や由来を知ったうえでデザインされていることが、受け手の心に響く要素になっています。

つまり、文化的背景と視覚的な魅力の両方を兼ね備えている点が、かわいいモチーフとしての人気を支えているといえるでしょう。

イラスト作成はココナラがおすすめの理由

オリジナルの「一富士二鷹三茄子」イラストを手に入れたい場合、依頼先として注目されているのが「ココナラ」です。

ココナラとは、イラストやデザインなどのスキルを持つクリエイターに、直接依頼ができるプラットフォームです。

その魅力のひとつは、クリエイターの数とジャンルの豊富さにあります。

かわいい系、ゆるキャラ風、和風、アニメ調など、スタイルが幅広いため、自分のイメージに合ったイラストレーターを見つけやすいのが特徴です。

また、プロフィールや過去の作品を確認できるので、依頼する前にクオリティや相性をチェックできる点も安心材料となります。

さらに、予算に応じて価格設定ができる点も利用しやすさの理由の一つです。

初めての人でも低価格帯からスタートできる案件が多く、試しに一枚だけお願いしてみたいというライトなニーズにも対応しています。(ココナラでイラストを発注)

納品形式や納期なども相談しながら決められるため、柔軟性のあるやり取りが可能です。

一方で、依頼内容が曖昧だったり、修正の範囲が不明確だとトラブルにつながることもあるため、希望イメージや用途は事前にしっかり伝えるようにしましょう。

クリエイターとのやり取りを丁寧に行うことで、満足度の高い仕上がりになります。(ココナラのクリエイターに依頼する)

ココナラは、単にイラストを注文するだけでなく、個人の想いやストーリーを形にしてくれる場所でもあります。

年賀状やSNSアイコンに使いたい、グッズ化したいなど、自分だけの特別な「一富士二鷹三茄子」デザインを作ってみたい方には、最適な選択肢のひとつです。

一富士二鷹三茄子 10までの真相とその魅力を総まとめ

「一富士二鷹三茄子」の“続き”にまつわる疑問や魅力を、文献・風習・現代的な楽しみ方から整理しました。

以下に要点をまとめます。

- 初夢は新年最初に見る夢とされ縁起を占う対象である

- 初夢の縁起物として「一富士二鷹三茄子」が知られている

- 富士・鷹・茄子は駿河の名物や徳川家康ゆかりの品とされる

- 「富士=無事」「鷹=高く上がる」「茄子=成す」とも解釈される

- 続きは「四扇五煙草六座頭」までが資料に記されている

- 『俚言集覧』には四~六が欄外に追記された形で見られる

- 七以降の「丁髷・薔薇・歌舞伎」は信憑性が低いとされている

- インターネット上では七以降の語句が娯楽的に広まっている

- 「四七九 謎解き」というテーマで考察や創作が盛んに行われている

- 「六座頭」は“毛が無い=怪我無い”として家内安全を象徴している

- 正しい読み方は「いちふじ にたか さんなすび」など音の響きが大切

- 縁起がいい夢には上昇・浄化・再生を象徴するものが選ばれやすい

- 縁起の夢を強く意識しすぎると逆にストレスになりやすい

- 一富士二鷹三茄子はイラストモチーフとしても定番化している

- ココナラでは自分好みの「一富士二鷹三茄子」イラストを依頼できる

以上をふまえると、「一富士二鷹三茄子」は単なることわざにとどまらず、日本文化の奥深さや現代の楽しみ方も感じられる、魅力あふれる存在だといえるでしょう。