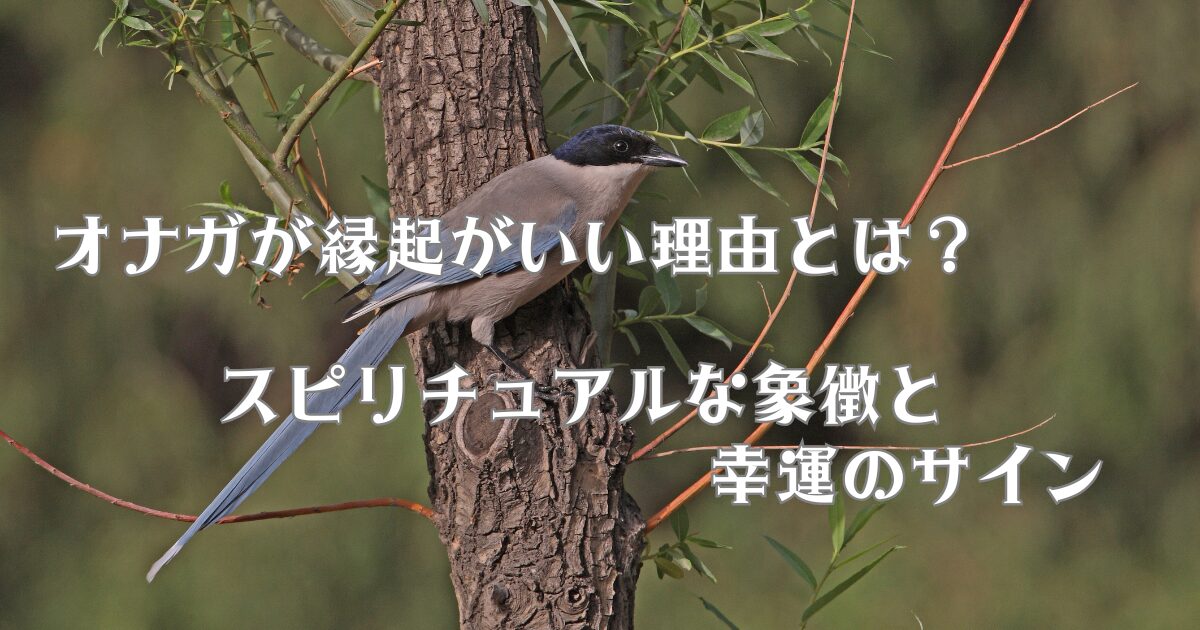

オナガは、その美しい姿と長い尾が特徴的な鳥で、「縁起がいい」といわれています。

しかし、なぜオナガは縁起がいい鳥とされるのでしょうか。

その理由には、スピリチュアルな観点が関係しており、自由の象徴や良縁を引き寄せる鳥、そして運気が上がるともいわれています。

一方で、オナガはカラス科に属するため、鳴き声が大きく「害鳥ではないか」と誤解されることもあります。

しかし、実際には害虫を食べるなど、自然のバランスを保つ役割を果たしている鳥です。

また、オナガに似た鳥としてカササギや尾長鶏が挙げられますが、それぞれの特徴や生息地を知ることで正しく見分けることができます。

オナガは渡り鳥ではなく、一年を通して特定の地域に生息する留鳥です。

特に春から秋の季節に活発に活動するため、この時期に観察しやすいでしょう。

オナガを見つけたら、幸運のサインと受け取り、開運につながるアクションを試してみるのもおすすめです。

- オナガが縁起がいいとされるスピリチュアルな理由や象徴的な意味

- オナガの生態や生息地、見られる季節などの特徴

- オナガの鳴き声や害鳥と誤解される理由

- オナガを見つけたときに試したい開運アクション

オナガは縁起がいい鳥?その理由を解説

- オナガが縁起がいいとされるスピリチュアルな理由

- 見ると運気が上がると言われるのはなぜ?

- オナガと害鳥のイメージは関係ある?

- 鳴き声が不吉?鳴き声の意味

- 特徴と他の鳥との違い

オナガが縁起がいいとされるスピリチュアルな理由

オナガは、古くから縁起の良い鳥として親しまれてきました。

その背景には、スピリチュアルな観点から見た象徴的な意味が深く関わっています。

まず、オナガは「自由の象徴」とされています。

長い尾をなびかせながら優雅に飛ぶ姿は、しがらみや制約から解放され、新たな世界へと羽ばたく力を象徴していると考えられています。

人生に変化を求める人や、新しい挑戦を始める人にとって、オナガの姿を見ることは良い兆しといえるでしょう。

また、オナガは「良縁を引き寄せる鳥」ともいわれます。

オナガは基本的に群れで行動する習性を持ち、仲間とコミュニケーションを大切にしながら暮らしています。

そのため、オナガを見ることは、人間関係の調和や恋愛成就のサインと考えられることがあります。

特に、好きな人と結ばれたいと願う人にとっては、オナガの出現が幸運を呼ぶメッセージと受け取られることが多いです。

さらに、「家庭円満」や「子孫繁栄」の象徴ともされています。

オナガはつがいで協力して子育てをする鳥であり、1度に多くの卵を産みます。そのため、夫婦円満や家族の安定、さらには繁栄を願う人にとって、オナガの姿を目にすることはポジティブなサインとなるでしょう。

このように、オナガは自由、良縁、家庭の調和といったスピリチュアルな意味を持つ鳥とされています。

もしオナガを見かけたら、今の自分に必要なメッセージを受け取るタイミングかもしれません。

- 長い尾をなびかせながら飛ぶ姿が、自由の象徴とされている

- 群れで行動し、仲間との絆を大切にすることから

- 良縁を引き寄せる鳥とされている

- 夫婦で協力して子育てを行い、子孫繁栄や家庭円満の象徴とされている

- 見かけることで人生の転機や運気の上昇を示すスピリチュアルなメッセージとされている

見ると運気が上がると言われるのはなぜ?

オナガを見ると運気が上がると言われる理由には、いくつかの要因があります。

これは、オナガが持つスピリチュアルな意味だけでなく、その生態や歴史的背景にも関係しています。

まず、オナガは「幸運を運ぶ鳥」として知られています。

オナガは特定の地域にしか生息しておらず、日常的に見られる鳥ではありません。

そのため、オナガを見かけること自体が珍しく、「滅多にない出来事=特別な幸運の兆し」として解釈されることが多いのです。

例えば、特別な知らせやチャンスが訪れる前触れとして捉えられることもあります。

また、オナガは「メッセンジャー」としての役割を持つともいわれています。

その鳴き声は独特で、人々の注意を引きつけるものです。

スピリチュアルな視点では、オナガが鳴くことで「大切なメッセージを伝えようとしている」と考えられることがあります。

運気の変化が近づいていることを知らせるサインとして受け取ると、ポジティブな行動につなげることができるでしょう。

さらに、オナガの生態には「群れの結束力の強さ」があります。

オナガは仲間と協力しながら生きる鳥であり、家族や社会とのつながりを大切にすることを意味しています。

このため、オナガを見ることは「周囲との関係性が良好になる」「支え合いの力が強まる」という運気上昇のサインともいえるでしょう。

人との縁を大切にすると、結果として仕事や恋愛、家庭運などが向上すると考えられています。

このように、オナガを見ることは、運気の流れが良い方向へ向かっていることを示すサインとされています。

もしオナガを見かけたら、その瞬間に自分の願いを意識することで、さらに良いエネルギーを引き寄せることができるかもしれません。

ふくろうも縁起がいいと言われています。ふくろうについては「ふくろうはなぜ縁起がいい?理由とご利益を徹底解説」で詳しく取り上げています。

オナガと害鳥のイメージは関係ある?

オナガはその美しい姿から「縁起の良い鳥」として知られていますが、一部では害鳥としてのイメージを持たれることもあります。

その理由は、生態や行動に関係しています。

まず、オナガはカラス科の鳥であり、時に人間の生活圏に近い場所で活動します。

雑食性のため、果樹園や農作物の周囲に生息することがあり、作物を食べてしまうことがあるのです。

そのため、農家の人々にとっては害鳥とみなされることもあります。

しかし、オナガは主に昆虫や木の実を食べるため、大規模な農作物被害をもたらすことは少ないといえます。

また、オナガは鳴き声が大きく、甲高い声で鳴くため、都市部では「うるさい」と感じる人もいます。

特に、群れで行動するため、一斉に鳴き始めるとかなりの音量になります。

この点が「騒がしい鳥」というイメージにつながり、害鳥と誤解されることもあります。

しかし、オナガには害虫を食べるというメリットもあります。

農作物につく害虫を捕食することで、環境のバランスを保つ役割を果たしているのです。

むしろ、生態系においては重要な存在といえます。

このように、オナガが害鳥とされるのは、農作物への影響や鳴き声の大きさによるものです。

しかし、自然界では害虫を駆除するなどの利点もあり、一概に害鳥と決めつけるのは適切ではないでしょう。

鳴き声が不吉?鳴き声の意味

オナガは見た目の美しさとは裏腹に、鳴き声が独特であることでも知られています。

そのため、一部では「鳴き声が不吉」といわれることがあります。

オナガの鳴き声は、「ゲーッ」「ギャーギャー」といった濁った大きな声が特徴的です。

これは、人間の耳には荒々しく聞こえ、カラスの鳴き声とも似ているため、不快に感じる人もいるでしょう。

また、オナガは群れで行動し、一斉に鳴くことが多いため、鳴き声がより強調されます。

このような鳴き声が「不吉」とされる背景には、日本の伝統的な価値観も影響している可能性があります。

カラスと同じカラス科に属するため、昔からの迷信やイメージがオナガにも適用され、「不吉な鳥」と捉えられることがあるのです。

しかし、オナガの鳴き声にはポジティブな意味もあります。

春先には「キュリキュリリリ」といったかわいらしい鳴き声を発し、これは求愛やコミュニケーションのサインです。

つまり、オナガの鳴き声は決して不吉なものではなく、繁栄や仲間との絆を象徴するものでもあるのです。

したがって、オナガの鳴き声が不吉というのはあくまで一部の見方にすぎません。

むしろ、その鳴き声が周囲の環境と調和し、自然界の一部として重要な役割を果たしていると考えることもできるでしょう。

特徴と他の鳥との違い

オナガは、日本の野鳥の中でも特に特徴的な姿をしており、他の鳥と見分けやすいポイントがいくつかあります。

まず、最大の特徴はその長い尾です。

オナガという名前の通り、尾羽が非常に長く、全長の半分以上を占めるほどです。

この尾をなびかせながら飛ぶ姿は優雅で、他の鳥にはない独自の魅力を持っています。

次に、体の色合いもオナガならではの特徴です。

頭部は黒く、翼や尾は青みがかった灰色、胸やお腹は白色と、全体的に寒色系の美しいグラデーションを持っています。

このような配色を持つ鳥は日本では珍しく、遠目からでも見分けることができます。

また、オナガは群れで生活する習性が強く、数羽から十数羽のグループで行動します。

単独で行動することが多い他の野鳥と異なり、常に仲間とともに移動し、エサを探します。

この点が、オナガが「絆」や「調和」の象徴とされる理由の一つです。

一方で、鳴き声は他の鳥とは大きく異なります。

オナガは「ギャー」「ゲーッ」といった濁った声で鳴くことが多く、透き通った鳴き声の鳥とは対照的です。

この鳴き声が、見た目とのギャップを生み出しているポイントでもあります。

さらに、オナガは「渡り鳥ではない」という点も他の多くの鳥と異なります。

日本の特定の地域に定住し、一年を通して見られる留鳥です。

そのため、季節による移動はほとんどなく、特定のエリアで観察しやすい野鳥といえるでしょう。

このように、オナガは長い尾、美しい色合い、群れでの生活、独特な鳴き声など、他の鳥とは異なるユニークな特徴を持っています。

こうした点を知っておくと、フィールドでのバードウォッチングがより楽しくなるでしょう。

- 尾羽が非常に長く、全長の半分以上を占める

- 頭部が黒く、翼や尾が青みがかった灰色、胸やお腹が白色という独特の配色を持つ

- 単独行動をすることが少ない

- 「ギャー」「ゲーッ」といった濁った鳴き声が特徴

- 飛ぶ際に長い尾を優雅になびかせるため、飛行姿が独特

- 他の野鳥と比べて比較的警戒心が強く、地上を歩くことはあまりない

縁起がいいとされるオナガが見られる季節や生息地

- 生息地はどこ?探し方のポイント

- 渡り鳥ではない?その生態とは

- よく見られる季節はいつ?

- オナガに似た鳥との見分け方

- 見つけたら試したい開運アクション

生息地はどこ?探し方のポイント

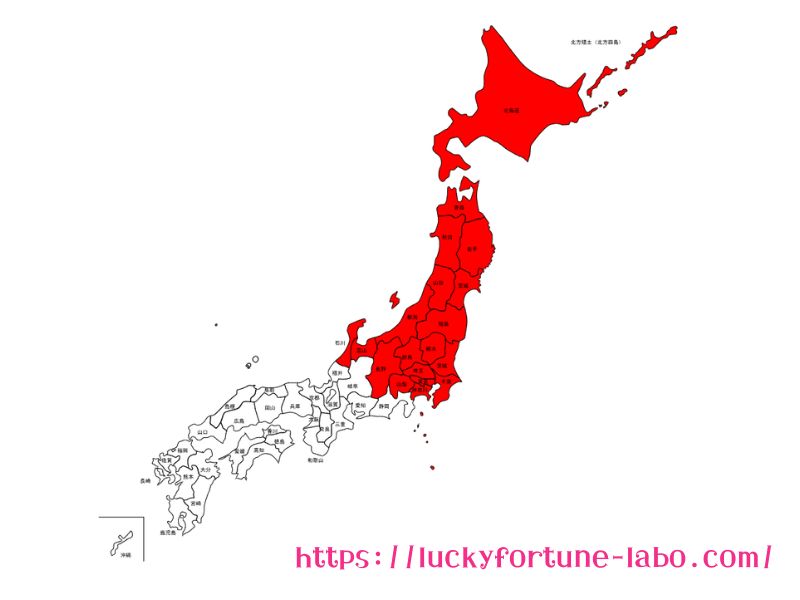

オナガは主に日本の東日本地域に生息している野鳥です。

その分布には特徴があり、特定のエリアでしか見られません。

そのため、オナガを探す際には、適した環境を知っておくことが重要です。

オナガの主な生息地は、本州の日本海側では石川県以北、太平洋側では神奈川県以北、内陸部では長野県以東とされています。

都市部にも適応し、公園や住宅地の近くで見かけることもありますが、基本的には森林や里山など、自然環境が豊かな場所を好む傾向があります。

特に、雑木林や農地の周辺に群れで生息していることが多いです。

オナガを探す際には、その行動パターンを理解することがポイントです。

オナガは単独で行動することが少なく、常に数羽から十数羽の群れで移動します。

そのため、一羽見つけることができれば、近くに他の個体もいる可能性が高いでしょう。

また、鳴き声が特徴的なので、静かな環境で耳を澄ませると「ゲーッ」「ギャー」という鳴き声が聞こえてくることがあります。

この音を手がかりにすれば、姿を見つけやすくなります。

具体的な観察スポットとしては、東京都内なら井の頭恩賜公園や水元公園、千葉県では谷津干潟、新潟県では瓢湖周辺などが挙げられます。

これらの場所では、オナガの鳴き声を頼りに探すのがおすすめです。

特に、朝や夕方の時間帯は活発に活動するため、この時間帯を狙って観察すると遭遇率が上がるでしょう。

オナガは都市部でも見かけることがありますが、地域によっては数が少ないため、見つけるには根気が必要です。

野鳥観察の際は、双眼鏡を持参し、鳴き声や飛ぶ姿を頼りに探してみるとよいでしょう。

渡り鳥ではない?その生態とは

オナガは渡り鳥ではなく、日本国内に定住する「留鳥」です。

これは、季節ごとに長距離を移動する渡り鳥とは異なり、一年を通して同じ地域に留まる鳥であることを意味します。

一般的に、渡り鳥は気温や食糧の変化に応じて繁殖地と越冬地を行き来します。

しかし、オナガはこのような移動をせず、日本の限られた地域で生活を続けます。

主な生息地は関東地方や東北地方で、九州や関西ではほとんど見られません。

かつては関西や九州北部でも観察されていましたが、近年は減少し、現在では愛知県より西ではほぼ見られなくなっています。

オナガの生態として特徴的なのは、群れで行動する習性です。

一般的なカラス科の鳥と同じように、高い知能を持ち、仲間と協力しながら生活します。

特に繁殖期には、親鳥だけでなく、群れの仲間もヒナの世話を手伝う「協同繁殖」という行動が見られることがあります。

食性は雑食で、昆虫や木の実、小動物などを食べます。

特に春から夏にかけては昆虫を多く捕食し、秋や冬になると果実や種子が食事の中心となります。

このように、季節によって食べるものを変えながら生息環境に適応しています。

オナガの移動範囲は広くないため、特定の地域に根付いた生活を続けています。

そのため、一度オナガの群れを見つけた場所では、季節を問わず比較的安定して観察できる可能性が高いです。

このように、オナガは渡り鳥ではなく、限られた地域に定住しながら群れで生活する鳥です。

観察する際は、地域ごとの生息状況を理解し、適した場所で探すと出会いやすくなるでしょう。

よく見られる季節はいつ?

| 月 | 観察に向いているか | 特徴 |

|---|---|---|

| 1月 | × | 寒さで活動が鈍い |

| 2月 | × | 寒さで活動が鈍い |

| 3月 | ◎ | 繁殖期前で活発 |

| 4月 | ◎ | 巣作り・求愛行動 |

| 5月 | ◎ | 繁殖期で活発 |

| 6月 | ○ | ヒナの成長期 |

| 7月 | × | 暑さで活動控えめ |

| 8月 | × | 暑さで活動控えめ |

| 9月 | ◎ | 群れで行動しやすい |

| 10月 | ◎ | 木の実を求め活発 |

| 11月 | ◎ | 群れの移動が増える |

| 12月 | × | 寒さで活動が鈍い |

オナガは一年を通して同じ地域に生息する「留鳥」ですが、特に観察しやすい季節があります。

オナガを探すなら、春から初夏、そして秋が最適な時期です。

春から初夏にかけては、オナガの繁殖期にあたります。

この時期は、ペアを作り巣作りを行うため、活発に動き回る姿を見かけることが多くなります。

また、求愛行動の一環として「キュリキュリリリ」という優しい鳴き声を発することがあり、普段の濁った鳴き声とは異なる音を頼りに探すこともできます。

秋になると、群れの数が増え、餌を求めて活動範囲を広げることが多くなります。

オナガは雑食で、果実や木の実を好んで食べるため、秋に木の実が豊富な場所では観察しやすくなります。

特に、公園や里山にあるドングリや柿の木の周辺では、オナガの群れが見られることがあるでしょう。

一方、冬場は葉が落ちるため、木々にとまっているオナガの姿を見つけやすくなります。

ただし、寒さの厳しい地域では活動が控えめになり、群れの動きも鈍くなる傾向があります。

このように、オナガは一年中見られる鳥ですが、春から初夏、そして秋が特に観察しやすいシーズンといえます。

オナガを見つけたいなら、これらの時期に里山や公園を訪れるとよいでしょう。

オナガに似た鳥との見分け方

オナガは特徴的な見た目をしていますが、似た鳥も存在します。

特に「カササギ」や「尾長鶏(オナガドリ)」と混同されることが多いため、それぞれの違いを知っておくと、野鳥観察の際に役立つでしょう。

カササギはオナガと同じカラス科に属しており、全長は約45cmとオナガより少し大きめです。

体の色は黒と白のツートンカラーで、特に頭部から背中にかけての黒色が目立ちます。

一方、オナガは淡い青灰色の体を持ち、頭部のみが黒いため、色合いで簡単に見分けることができます。

また、カササギは主に九州地方に分布しているのに対し、オナガは関東や東北地方に多く生息している点も大きな違いです。

尾長鶏(オナガドリ)は、オナガと名前が似ていますが、全く異なる種類の鳥です。

尾長鶏はニワトリの一種であり、観賞用として飼育されています。

特に雄の尾羽は非常に長く、10m近くになることもあります。

見た目は完全にニワトリの姿をしているため、野生のオナガと間違えることは少ないでしょう。

このように、オナガと似た鳥はいくつかいますが、羽の色、体の大きさ、生息地の違いを知っておくことで正確に見分けることができます。

オナガは長い尾と青灰色の美しい羽を持っているため、一度特徴を覚えれば識別しやすくなるでしょう。

見つけたら試したい開運アクション

オナガは縁起の良い鳥とされ、見かけることで運気が上がるといわれています。

ただ眺めるだけでなく、開運につながる行動を意識すると、さらに良いエネルギーを引き寄せることができるかもしれません。

まず、オナガを見かけたら心の中で願い事を唱えてみましょう。

オナガは「自由」や「良縁」、「家庭円満」の象徴とされているため、恋愛や人間関係、家庭の安定を願うのに適しています。

特に恋愛成就を願う場合は、好きな人との未来をイメージしながら願うとよいとされています。

また、オナガに出会えたこと自体に感謝することも大切です。

「ありがとう」と心の中で唱えたり、手を合わせたりすると、ポジティブなエネルギーが巡りやすくなります。

自然界の生き物には、それぞれ特別なメッセージが込められているといわれるため、オナガとの出会いも偶然ではなく、何かのサインかもしれません。

さらに、オナガを見た日を記録しておくのもおすすめです。

日記やSNSに「今日はオナガを見た」と書き留めておくことで、後になってその時の出来事や心境を振り返ることができます。

オナガを見た日には何か良いことが起こるかもしれません。

オナガを見かけたら、その後の行動にも気をつけてみましょう。

新しいことに挑戦したり、ポジティブな考え方を意識したりすると、さらに運気が上がるといわれています。

特に、人間関係を大切にすることは、オナガの「群れを大事にする性質」に通じるため、良い縁を引き寄せることにつながるでしょう。

このように、オナガを見つけたら、ただ観察するだけでなく、願いを込めたり、前向きな行動をとったりすることで、より良い運気を呼び込むことができるかもしれません。

日常の中でオナガに出会えたときは、幸運のサインと受け止めて、ポジティブな気持ちで過ごしてみてください。

- オナガを見かけたら心の中で願い事を唱える

- 出会えたことに感謝し、「ありがとう」と唱える

- 見た日を日記やSNSに記録し、振り返る

- 新しいことに挑戦し、ポジティブな行動を意識する

- 人間関係を大切にし、良い縁を引き寄せる

オナガはなぜ縁起がいい鳥とされるのか

スピリチュアルな観点でも幸運をもたらす存在とされ、見かけた人に良い兆しを与えると言われているオナガ。

要点をまとめました。

- オナガは「自由の象徴」とされ、新たな人生の始まりを示す

- 群れで行動することから「良縁を引き寄せる鳥」といわれる

- 夫婦で子育てをするため「家庭円満・子孫繁栄」の象徴とされる

- 目にする機会が少ないため、見かけることが幸運のサインとされる

- 鳴き声が強調されるため「メッセンジャー」としての役割がある

- 仲間と助け合う習性があり「人間関係の改善」に通じるとされる

- 伝統的な価値観からカラス科であることが「不吉」と誤解されることもある

- 実際には害虫を食べ、自然のバランスを保つ役割を担う

- 春から秋にかけて特に観察しやすい鳥である

- 鳴き声は独特だが、求愛時にはかわいらしい声を発する

- 渡り鳥ではなく、特定の地域に留まる留鳥である

- 東日本を中心に生息し、都市部の公園や雑木林でも見られる

- カササギや尾長鶏と混同されやすいが、色や生息地が異なる

- 見かけた際に願いを込めることで運気を高めるとされる

- 縁起の良い鳥として、ポジティブな行動を意識するきっかけになる

このように、オナガはその生態や行動から様々な縁起のいい意味を持つ鳥です。

もしオナガを見かけたら、それは運気が上がるサインかもしれません。ポジティブな気持ちを大切にしながら、願いを込めてみるのもよいでしょう。

日常の中で縁起の良い出来事を意識することで、より幸せな未来につながるかもしれません。